Привет, это The Scope, рассылка о сложности мира людей и технологий. С вами Михаил Калашников. О том, как теперь устроена рассылка, я рассказывал в прошлом выпуске.

Сложность

Мы на самом деле ничего не знаем про вред соцсетей – судя по всему, нет ни «пузыря фильтров», ни манипуляций, которые делают людей радикальнее.

Современные системы управления знаниями – наследие инструментов двадцатилетней давности (вики появились в 1995, например). Что будет дальше? Для меня это одна из самых интересных тем сейчас – как наивные «системы второго мозга» вроде Notion, по сути мало отличающиеся от картотек Лейбница, будут трансформироваться во что-то более интеллектуальное. Сейчас нейросети помогают закончить предложения или строчки кода, но это самое начало.

Microsoft наконец прекратил поддержку Internet Explorer – и сотни японских компаний столкнулись с большими проблемами в работе. Технологии исчезают медленно; это скорее похоже на полураспад радиоактивных изотопов.

Некоторые люди теперь используют поиск по тиктоку и реддиту вместо поиска в гугле (ютуб так используют уже довольно давно). Для меня это не столько про проблемы поисковиков, сколько о том, что любые информационные платформы при достижении масштаба начинают выполнять новые функции и страдать от одни и тех же проблем. Ждем армию сеошников в тиктоке с миллионами роликов на все случаи жизни.

Нобелевские лауреаты рассказывают, чего они не понимают в собственных дисциплинах. Например, Энтони Леггетт (премия за исследования сверхтекучести при ультранизких температурах) не знает, почему шум чайника стихает, когда вода вот-вот закипит.

Прогресс

Кевин Келли о том, как думать о будущем. Мне нравится мысль о том, что футуристы в основном изучают прошлое и предсказывают настоящее. Мы очень плохо понимаем, что происходит прямо сейчас, из-за новостного шума и недостатка данных.

Оптимизм – главная движущая сила прогресса. Большой текст с кучей цитат, даже не знаю что выбрать, все интересное.

Дуглас Хофштадтер о том, что нейросети пока что не просто лишены интеллекта – они даже не понимают, что его лишены. Самая известная книга Хофштадтера (Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid) как раз о том, как сложные системы, составленные из простых элементов, могут становиться осмысленными.

Профайл General Magic – компании бывших менеджеров Apple, в 1990-м году решивших создать «самое привлекательное устройство в мире, без которого вы не сможете жить». Компания привлекла кучу денег, вышла на IPO, создала прототипы тачскринов, стриминга видео, USB и других нужных штук, но за десятилетие так и не создала сам девайс. Текст 1994 года, и то, что в нем рассказывают визионеры, очень похоже на модные рассуждения про мультивселенные. Также есть ощущение, что опасно инвестировать во что-то словом «магия» (см. историю Magic и Magic Leap).

Тем временем аудитория главных блокчейн-платформ для мультивселенных упала ниже тысячи пользователей в неделю. Снова убеждаюсь, что не надо пытаться засунуть два модных слова в одну концепцию – возможно, это привлечет в два раза больше инвесторов, но очень плохо для продукта. Если посмотреть на таймлайн от запуска General Magic до появления айфона, кажется, что до чего-то интересного в этой теме лет десять.

Открытость

Компании по-разному экспериментируют с внутренней открытостью: у Buffer зарплаты сотрудников лежат в публично доступном гуглдоке, кто-то записывает все встречи (включая офлайн) и делает записи доступными всем в компании. У GitLab есть внутренняя программа «тень гендиректора», в ходе которой можно неделю присутствовать на всех встречах CEO, внутренних и внешних – сотрудники говорят, что это самый полезный опыт, который у них когда-либо был на работе. Рассказ одного из сотрудников, как это работает.

Виртуальные коллеги и другие подходы к тому, как сохранить фокус при помощи технологий. Работа в тишине и одиночестве может выглядеть мечтой (у меня была одно время привычка приезжать для этого по воскресеньям в офис), но окружение подходящих людей может работать лучше.

Виталик Бутерин рассуждает, можно ли применять блокчейн для чего-то полезного, кроме финансовых транзакций (интересно, что для одного из самых известных людей в сфере это «вопрос, от которого не нужно сразу отмахиваться»).

Для меня этот вопрос интересен тем, что блокчейн – в том числе способ дегуманизировать человеческие отношения. Токенизация, койны, даже любимые в криптотусовке значки доллара – все это про деньги, а мысли про деньги, по исследованиям, уменьшают эмпатию. История, как с геймификацией из прошлой рассылки – игровые механики вне игр тоже ведут к сложным социальным последствиям.

Творчество

Пара мыслей про новые нейросети, генерирующие картинки по описаниям (DALL-E и Imagen):

Виктор Захарченко понятно объясняет, что это такое и какие здесь есть проблемы;

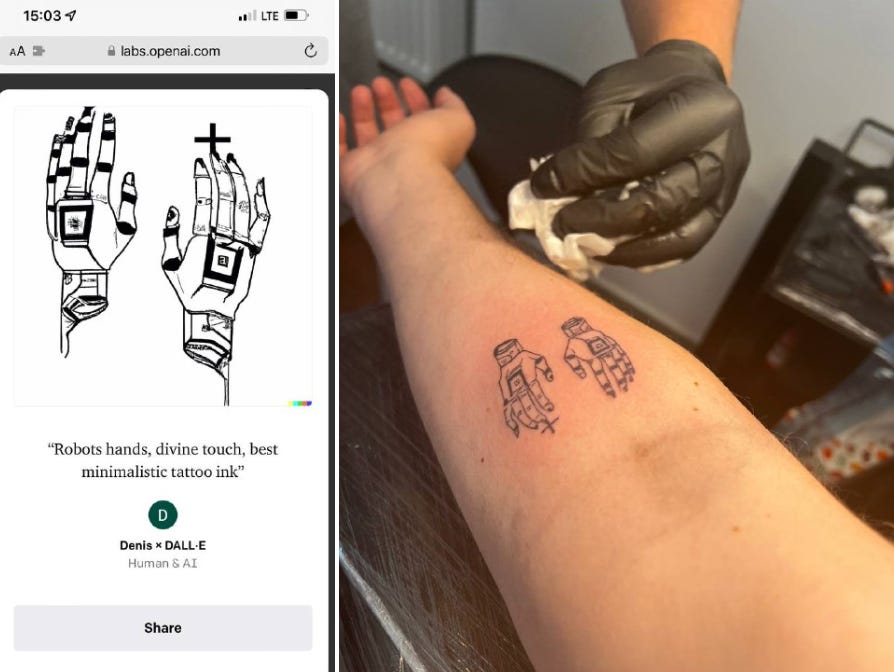

у Дениса Ширяева весь канал про такие штуки, но самый эффектный пост – о том, как он набил татуировку по эскизу, сделанному нейронкой. Тату-мастеров технология радует – им сложно предлагать клиентам много разных эскизов.

Для меня эта технология – о снижении барьера входа в области, где требуются картинки профессионального качества. Как zero-code, только для графики. Например, в школе мне очень нравилось программировать игры, но они страдали от того, что мне негде было взять нормальные картинки. Сейчас было бы достаточно иметь доступ к хорошей нейросети (правда, бесплатно, для всех и в хорошем качестве эта технология не появится по разным причинам) и быть достаточно упорным в переборе множества подходов и вариантов. Упорство вместо таланта – это подходит для всех нас, я считаю.

Звуки электромобилей заказывают музыкантам – гибридная Honda Accord звучит примерно как Vangelis. Автор текста считает, что это только начало; если нам и нужен звук умных машин, то почему бы ему не адаптироваться к обстановке?

Отчет Reuters: во всех странах мира более 50% людей предпочитают читать новости, а не смотреть, потому что это быстрее и удобнее. Никакие новые форматы медиа не отменяют старых – просто перераспределяются сценарии использования.

Маркетинг в книжной индустрии всегда был проблемой (издателей интересует больше не содержание, а наличие у автора собственных возможностей продвигать книгу) – и одним из решений внезапно оказался ТикТок.

Некоторые музыканты уже ненавидят то, что не могут просто выпустить песню без маркетинговой компании в ТикТоке. Певица Адель спрашивает: «А кто тогда будет писать для моего поколения, если все будут писать для ТикТока?»

Гуманизм

Дэвид Перелл о ценности долгоcрочных действий: отношений, работы, интересов.

На Reddit растет популярность игровых комьюнити без негатива – они называются low sodium. При этом утверждается, что доля душнил с годами падает и в основных комьюнити. Интересен сам механизм, почему вокруг кино, спорта, игр, разных других развлечений так часто возникают токсичные сообщества; вроде бы люди собрались обсуждать то, что им нравится.

Сет Годин о ценности плацебо как способа справиться со сложностью мира. Он отмечает, что маркетинг – часто искусство создать эффект плацебо (индустрия газировки и энергетиков подтверждает); да и многие продукты про ментальное и обычное здоровье, образование и даже продуктивность на самом деле тоже об этом.

Психиатр анализирует поведение нейросети DALLE. С картинками, разумеется.

Нейросети научились определять шахматиста по манере игры – в принципе, это мало отличается от того, как мы узнаем писателя по одной фразе. Дмитрий Тулинов считает, что в будущем мы сможем переносить стиль принятия решений из одних сфер в другие. То есть Илон Маск наконец-то возьмется за решение проблем вашего подъезда (но лишь бы не Стивен Кинг).

Интересное

Oldestsearch.com – поисковик, который показывает самые старые сайты из результатов Google.

Например, по запросу metaverse находится материал 2007 года, который по сути вообще никак не устарел, можно обновить иллюстрации и сдвинуть даты. Тогда, в уютном 2007 году, люди считали, что в 2016 году 50% аудитории интернета будут использовать виртуальных аватаров для неигровых целей.

Если вы недосыпаете, окружающие кажутся вам менее привлекательными и больше раздражают.

The Nothing Phone – кажется, кому-то удалось придумать что-то новое в мире смартфонов. Выглядит как дизайн-проект, но вроде бы это совершенно реальный андроид за 300 долларов.

Дмитрий Тарасов о том, какую пользу он извлекает из плохих книг.

Почему от некоторых песен идут мурашки по коже? Явление более комплексное, но я не знаю, как его назвать по-русски. Основная идея – это реакция на неожиданное развитие, сюрпризы вызывают у людей сильное эмоциональное восприятие. Плейлист Spotify из 715 песен, вызывающих такие ощущения, прилагается.

Эпилог

Если хотите, напишите мне пару слов на почту kalashnikov.mikhail@gmail.com или в телеграме.